随着经济结构的转型升级,原有粗放式开发、功能单一的产业园区建设模式已难以承载新的发展诉求。在此背景下,打造“产城融合”发展新格局成为了当前众多产业园区转型升级的新模式。本文以成都产业功能区为例,介绍了其人、产、城融合发展的特点,并从中总结出对现阶段园区产城融合的启示,以期为园区高质量发展提出合理建议。

“产”指产业集聚,“城”指城市功能集聚,产城融合必须以产业促进人口集聚和城市转型,以城市实现“人”的城镇化,产城融合发展是产业、城镇、企业、人四者之间依靠土地和交通等基本要素而形成的相互作用的区域网络系统。

从“十二五”开始,我国各地政府纷纷提出产业与城市功能融合、空间整合,“以产促城,以城兴产,产城融合”,用以解决新时期国家高新区发展的需求。而国家新型城镇化发展规划的出台,也明确要求“严格规范新城新区建设,推进功能混合与产城融合,推动单一生产功能向城市综合功能转型”。

但是,产城融合发展中出现了不少问题,例如存在“贪大图快、重规模轻质量”的倾向,产业发展规划趋同,布局上盲目跟风,产业链集聚效应无法发挥,园区土地政策滞后,制约区域开发和可持续运营等等,导致人、产、城的“三重失衡”。

以上海临港新城为例,临港新城位于上海的东南端,距离上海市中心70余公里,从顶层设计来看,临港新城的建设目标是要成为上海东南滨江沿海地区的经济、文化中心和我国沿海大通道上的重要城市。而从实际开发情况来看,由于片区开发资金不平衡、产业集聚效应不足、主城区与新城之间的交通联系不便、缺乏公共服务设施配套,导致人口导入不足等一系列原因从开发总量上看,临港新城从 2004 年开始建设,到18年实际建设规模约为规划面积的五分之一。

过去的产业新城开发模式大都是在政府的领导下,土地、资金、劳动力等要素从外部聚集到了城镇内,而忽视人民的发展需求、城镇工业支持和公共服务,导致人、产业和城镇发展不平衡。在新型城镇化进程中,应该把人放在第一位,充分发挥市场的决定性作用,规范政府的指导作用。努力构建一个基于内生力量、人力资本、产业和市场驱动整合的内生机制。

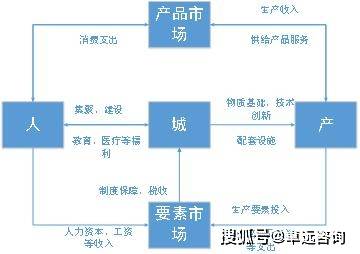

图1 新城镇化背景下人产城的一体化机制

一是通过要素和产品市场实现人与产业的融合。一是就要素市场而言,人为产业提供了一定数量的劳动力,如物质资本、人力资本、土地以及其他生产要素。而产业为人提供就业保障和相应的收入,如工资、利息、租金等,并可通过“干中学”促进人力资本的积累,进而为产业结构升级做好铺垫;二是就产品市场而言,一方面人们通过购买商品来满足自身需求、刺激消费,从而促进产业的发展;另一方面产品市场可以增加人在教育、培训和健康等方面的消费,从而提高自身人力资本。

二是通过要素和产品市场实现人与城镇的融合。城镇在要素市场和产品服务市场上征税获得资金,从而可以加大对教育、医疗等方面的投入,为人提供教育、医疗等基本福利,如学校、医院、银行等。

三是通过要素市场实现产业与城镇的融合。城镇通过创新的制度安排来规范和引导生产要素的流动及其合理配置,为产业的发展提供基础设施和公共服务;而产业可以为城镇提供物质基础,通过生产要素的重组促进技术创新,从而提升城镇的竞争力和活力。

从长远来看,人、产、城一体化的关键在于人力资本积累、技术创新和制度改革等内生动力的形成和运作。其中,人是应该放在第一位的。

成都产业功能区在人、产、城的融合上进行了初步探索,贯彻“以人为本”的理念,打破生产型工业园区的发展模式,通过产业与城镇的融合发展。通过增强服务配套功能,推动城镇人口和产业在功能区集聚,有效调节职住平衡,促进产业链上下游企业在本地配套、功能区就业人群在本地消费,成功地实现了产城融合。

在人力资本方面,主要做法如下:第一,成都产业功能区将过去的“筑巢引凤”改为“引凤筑巢”,在优化产业功能方面取得了新的突破。建成了高标准厂房、专业楼宇、人才公寓等,给人才搭建起栖息的港湾,吸引更多的人力资本。第二,成都产业功能区引进包括60名国内外院士在内的上万名高水平人才,66个功能区与高校院所、央企省企签订校院企地合作项目374个,落地项目223个。第三,《2019年成都市产业功能区建设工作要点》于日前发布,指出在6月底前制定出台《成都人才公寓租售管理办法》,年内发布成都人才白皮书,准确分析功能区的人才需求。

城镇发展的本质是先进生产要素的交互创新,成都产业功能区建设的核心在于产业,其中细分产业选择是基础,而功能区的形成从根本上依托技术创新。功能区在科技创新方面的做法如下:

一是建立科技创新平台,为功能区的发展培育新的动力。重点发展成都科学城数字经济、新一代人工智能、新经济活力区域的5G场景和网络视听。在武侯新城和欧洲工业城,推动现代供应链创新供应链方案的构建,推动“清洁能源+”形式深入嵌入智能制造和先进材料等产业生态系统。

二是建立产业功能区重大科技项目库。它是北航西路的国际创新港,工业大数据应用技术国家工程实验室和中国移动(成都)产业研究院。环境大智慧城和基因治疗公共技术平台等22个重大科技项目实施精准管理,高效服务,形成提高产业功能区创新能力的长效机制。

成都产业功能区在体制机制改革上的做法如下:

一是运营制度的创新。与传统工业园区不同,成都工业功能区已建成园区的经营管理,采取“领导小组+管委会+专业投资公司”的运营架构,14个功能区管理运营团队中有主导产业相关背景的占比超过80%,“首问负责、专班管理、限时办结”,“平台精准服务”,“项目审批承诺”等服务机制不断创新,功能区运营管理质量得到提升。

二是项目投融资的创新。成都产业功能区在工业云平台、智慧城镇建设等三大领域项目中的中长期规划、分年度建设计划,根据项目的经济价值分别采用纳入政府工程、引入社会投资等多种投融资模式,推动项目建设计划滚动接续实施,加快提升功能区生产专业化水平和生活便利化程度。

三是产业社区建设创新。结合功能区体制改革,试点建设产业社区,加强社区化管理路径的探索,着力解决产业发展职能和社会服务职能“两张皮”的困境,形成管委会主导、企业参与、街道服务、社区居民自治的共建共享共促格局。

产城融合的发展需要以“城”留“人”、以“人”促“产”、以“产”兴“城”,从成都产业园的案例中,我们可以发现园区人、产、城三者的融合需要有以下条件:

第一,要靠人力资本积累。新型城镇化本质上是“人的城镇化”,人是发展的根本目的。人、产业和城镇的融合与发展,首先在于人的发展,人的身份、职业和生活方式的转变,以及人的现代化。其中,教育、医疗、社会保险等福利是人生存和发展的基本保障,也是人有机会获得成功的基础。对于人来说,关键在于塑造自己的能力,而人力资本的提升是最重要的途径。在稳定就业的情况下,政府和企业方可以投资于工人的劳动力资本,以逐步应对不断增长的工资从而实现长期发展,劳动者自己也可以通过“干中学”实现自己人力资本的积累。

第二,要靠产业技术创新。产业是城镇发展的重要支撑,是城镇竞争力的重要体现,而产业的持续推动力在于技术创新。以江苏为例,过去的二十年,我们看到制造业带来了人口聚集,而人口聚集意味着需求的集聚,从而促进了服务业的精细分工。市场规模的扩大也使得制造业的内部分工的细化,分工细化促进了产品创新和流程创新。此外,科技和研发人员的聚集,增加了创新灵感的集中度,不断累积的知识溢出更有可能导致技术创新活动。

第三,要靠城镇制度改革。城镇为人和产业提供了发展的载体。城镇提供了基本的保障和支持服务,但其主要作用是维护系统的运作。制度安排的执行机构是政府,而监督机构应该是公共组织。在保持既定规则的同时,城镇也应该适应许多参与者的相互委托规则。这种内生系统是由市场上的各种交易实体自发形成的,是系统的长期渐进式改革。它也是制度创新的重要来源,不会产生大的利益冲突和社会变革。人力资本的培育,产业的创新和发展以及相应的城镇制度安排,应成为新型城镇化下人、产业、城镇一体化的持续内生动力。

中国快速的城镇化发展在推动经济增长方面发挥了重要作用,但上一轮城镇化建设缺乏明确的战略指导和产业规划,导致发展不平衡,城乡二元结构矛盾突出。在新型城镇化的背景和在全面深化改革、转型升级的要求下,应该退回规划最本质的出发点,以理性的态度和方法,为人服务、规划最美好的生活。构建人产城融合发展新格局,从营商环境、创业环境、服务环境、生活环境方面创造一流园区。真正实现以产业为保障,驱动城市更新和完善服务配套,以达到产业、城市、人之间有活力、持续向上发展的模式。